大湫宿から徒歩圏内、琵琶峠の石畳

(何やら1ヶ月以上も前に準備していた記事を今更ながら投稿します。)

先日、岐阜県瑞浪市の大湫宿を散策した際、琵琶峠の石畳も歩いてきました。ここがまた素敵だったので、紹介します。

![]()

大湫宿の西の端にある石つくりのサイン。

横には高札所跡もあります。(ちなみに、本物は大湫コミュニティーセンターにあるそうです)

高札所跡向かって右に進めば大湫宿。左に行くと琵琶峠の石畳です。

小坂の馬頭様

琵琶峠の石畳へむかう途中にありました。

大洞の馬頭観音様

江戸時代には、馬頭観音様は馬の供養とも結びついて信仰されるようになったとのこと。人と馬とが中山道を旅した様子に思いをはせました。

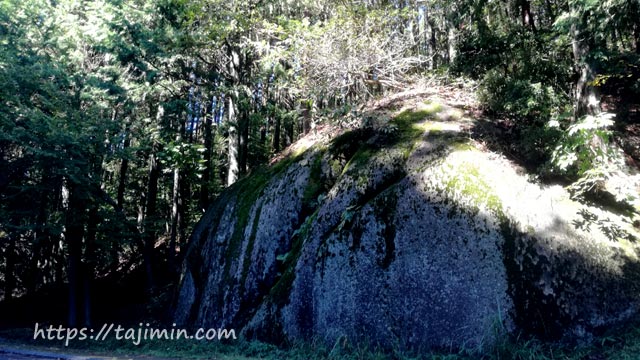

二つ岩、母衣岩(ほろいわ)・烏帽子岩(えぼしいわ)

下の画像は女岩の母衣岩(ほろいわ)。となりに烏帽子岩(男岩)があります。

琵琶峠 東登り口

登り口に到着。看板があるので見逃すことはありません。ここから、中山道の名所、琵琶峠の石畳がスタートします。全長約730m。日本一長いとされる石畳です。

苔むした石畳、あたりでは鳥の声…。しばらく、この世界が続きます。

琵琶峠の馬頭様

ここが琵琶峠。標高は、558m、美濃十六宿で一番高い位置にあるとのこと。馬頭様は宝暦13年(1763年)のもの。

峠の文学碑・見晴らし台入口

峠の左手に「峠の文学碑・見晴らし台入口」というサインがあったので登ってみると石碑が。北には加賀の白山が見えて、西には伊吹山も見えて…云々、という文言が読めました。

私も白山と伊吹山を見ようかな、と見晴らし台を探しましたが見つけられずじまい…。石碑の先は工事中でした。整備中でしょうか(?)

八瀬沢一里塚

峠路の両側にある一里塚。江戸へ九十一里、京都へ四十三里を示す道標です。これは、当時のままのものだそうです。

琵琶峠 西登り口

路を進むと西登り口に着いた模様。「西登り口」のサインは見当たらなかったのですが、その先は舗装道路を進んで細湫宿方面へ行くと理解しました。

なので、来た道を戻るとします。

同じ路を引き返すというのは好んですることではないですが、でも見る向きが変わると光の加減が変わって、また新鮮でした。

石畳みの脇には水路がつくられていて、設備が整っています。旅人はここで手を洗ったり、水分補給したり…したのでしょうか。

木漏れ日が美しい日でした。

一里塚の横にあった石。ノミの跡が残っています。道路拡張のために、こうしてノミで穴を掘り、石を割って使ったとのこと。気の遠くなる作業量です。

普段の喧噪から離れた世界。ほんの数人とすれ違ったきりです。

そして、この路をどんな人が歩いたんだろう。古(いにしえ)の人の姿や馬の蹄の音を想像して、タイムスリップしました。

というわけで、約730mの石畳を往復だから、1.5kmほどの散策。人との密も避けられて、気持ちのよい時間が持てました。

琵琶峠の石畳は、大湫宿からも徒歩圏内です。大湫宿の駐車場に車を停めて、足を運んではいかがでしょう。

近くにはこんなお店があります

![]()

※掲載の内容は、投稿時のものです。最新の情報はご確認くださいね。